- オフィス分野

- オフィス移転・リニューアルサービス

- コラム

- オフィスレイアウト成功の秘訣!種類から進め方まで徹底解説します

オフィスレイアウト成功の秘訣!種類から進め方まで徹底解説します

オフィスの環境は、そこで働く人々の生産性や創造性、さらには満足度にも大きな影響を与えます。中でも「オフィスレイアウト」は、業務効率やコミュニケーションの質を左右する非常に重要な要素です。しかし、いざオフィスレイアウトを変更しようと思っても、何から手をつければ良いのか、どのような点に注意すれば良いのか悩む方も多いのではないでしょうか。

本記事では、オフィスレイアウトの基本的な知識から、具体的な計画の進め方、成功させるためのポイント、そして最新のトレンドに至るまで、網羅的に解説します。この記事を読むことで、自社に最適なオフィスレイアウトを実現するための一歩を踏み出せるでしょう。

オフィスレイアウトとは?その重要性

オフィスレイアウトとは、単にデスクや椅子を配置することだけを指すのではありません。働く人々が快適かつ効率的に業務を遂行できるよう、空間全体の構成や動線、機能などを計画的に設計することを意味します。企業戦略や働き方に合わせてオフィスレイアウトを最適化することで、組織全体のパフォーマンスの向上が期待できます。

具体的には、部門間の連携のしやすさ、集中して作業に取り組める環境、偶発的なコミュニケーションが生まれる仕掛けなど、多角的な視点から検討されます。近年では、従業員のウェルビーイング(心身の健康)や企業文化の醸成といった観点からも、オフィスレイアウトの重要性がますます高まっています。

生産性を高めるオフィスレイアウトの役割

適切に設計されたオフィスレイアウトは、従業員の生産性向上に大きく貢献します。例えば、業務内容に合わせて作業スペースが最適化されていれば、従業員は集中力を維持しやすく、無駄な動きも減り、効率的に仕事を進めることができます。また、必要な資料や機器へのアクセスが良いことも、時間短縮に繋がります。

反対に、動線が悪かったり、騒音が気になったりするレイアウトでは、従業員の集中力が削がれ、ストレスの原因ともなりかねません。オフィスレイアウトは、従業員一人ひとりのパフォーマンスを最大限に引き出すための基盤と言えるでしょう。

企業イメージを左右するオフィス空間

オフィスは、従業員だけでなく、顧客や取引先、採用候補者など、外部の人が訪れる場所でもあります。そのため、オフィスレイアウトやデザインは、企業の第一印象を決定づける重要な要素となります。洗練されたオフィス、あるいは自社の理念や個性が反映されたオフィスは、企業のブランドイメージを高め、信頼感や先進性を伝える力を持っています。

例えば、開放的でコミュニケーションが活発に行われている様子がうかがえるオフィスレイアウトは、風通しの良い企業文化を印象づけるでしょう。このように、オフィスレイアウトは、企業の「顔」としての役割も担っています。

オフィスレイアウト変更を検討するタイミング

企業がオフィスレイアウトの変更を検討する背景には、さまざまなきっかけがあります。多くの場合、組織の変化や事業戦略の見直しが大きな要因となりますが、従業員の働きやすさ向上といった内的要因も重要です。ここでは、オフィスレイアウト変更を考えるべき代表的なタイミングについて解説します。

| 検討タイミング | 主な理由 | 期待される効果 |

|---|---|---|

| 事業拡大・人員増加 | スペース不足、部署新設、機能追加 | 業務効率の維持・向上、コミュニケーション円滑化 |

| 働き方の変化 | リモートワーク導入、フリーアドレス化、ABW導入など | 柔軟な働き方の実現、スペース効率の最適化 |

| 従業員満足度の向上 | 労働環境改善、コミュニケーション活性化、福利厚生充実 | モチベーション向上、離職率低下、生産性向上 |

| オフィスの老朽化・機能低下 | 設備不良、時代に合わないデザイン、業務非効率 | 安全性・快適性の向上、企業イメージ刷新、機能性向上 |

| 企業ブランディングの強化 | 企業理念の体現、採用力強化、企業イメージ向上 | 企業価値向上、人材獲得、社内外へのアピール |

事業拡大や人員増に伴う必要性

企業の成長に伴い従業員数が増加すると、既存のオフィスレイアウトでは手狭になったり、業務スペースが不足したりする問題が生じます。また、新規事業の立ち上げや組織変更によって新しい部署が設置される場合も、それに応じたスペースの確保やレイアウトの見直しが不可欠です。

このような状況でオフィスレイアウトを最適化しなければ、業務効率の低下やコミュニケーションの阻害を招く可能性があります。事業の拡大フェーズにおいては、将来的な人員増や組織変更も見越した、柔軟性のあるオフィスレイアウトを計画することが重要になります。

働き方の変化に対応する必要性

近年、テクノロジーの進化や価値観の多様化に伴い、働き方は大きく変化しています。リモートワークやハイブリッドワークが普及し、オフィスに求められる役割も変わりつつあります。固定席を設けないフリーアドレス制や、業務内容に応じて働く場所を選択するABW(Activity Based Working)といった新しい働き方を導入する企業も増えています。

これらの新しい働き方を効果的に実践するためには、従来の画一的なオフィスレイアウトでは対応が難しくなります。オフィスレイアウトを働き方の変化に合わせて見直すことで、従業員の自律性を高め、より生産的で柔軟なワークスタイルを実現できます。

関連記事:ワークスタイルとは?種類やメリット、取り組みの手順などを解説

従業員満足度向上のための環境改善

従業員が多くの時間を過ごすオフィス環境は、彼らのモチベーションや満足度に直接的な影響を与えます。快適で機能的なオフィスは、従業員のストレスを軽減し、仕事への集中力を高める効果が期待できます。逆に、使い勝手の悪いオフィスや、コミュニケーションが取りづらいレイアウトは、従業員の不満につながりかねません。

オフィスレイアウトの改善を通じて、リフレッシュスペースを充実させたり、自然光を取り入れたり、緑を配置したりするなど、従業員のウェルビーイングに配慮した環境を整備することは、従業員満足度の向上、ひいては定着率の向上や生産性の向上に繋がる重要な投資と言えるでしょう。

代表的なオフィスレイアウトの種類と特徴

対向式レイアウト(島型)の特徴と活用

対向式レイアウトは、部署やチームごとにデスクを向かい合わせに配置する、日本企業で古くから採用されてきた一般的な形式です。「島型レイアウト」とも呼ばれます。

このレイアウトの最大のメリットは、チーム内のコミュニケーションが取りやすい点です。顔を見合わせながら仕事ができるため、情報共有や相談がスムーズに行え、一体感が醸成されやすいです。また、限られたスペースを効率的に活用できるという利点もあります。

一方で、視線が合いやすくプライバシーの確保が難しい点や、他の島の会話が気になりやすいというデメリットも考えられます。営業部門や企画部門など、チームワークや頻繁な情報交換が求められる部署に適しています。

グループアドレス

グループアドレスとは、部署などのチームごとに場所を指定して、その中での席は自由に選択するワークスタイル、オフィスレイアウトです。フリーアドレスよりもエリアを狭く設定するため、誰がどこにいるかがわかりやすい点や、決まったメンバー同士で業務を遂行されることが多い場合はこの方式が働きやすいと考えられます。

固定席とフリーアドレスの中間のような位置づけで、比較的どのような部署でも取り入れやすいことや、マネジメントがしやすいことなどで、近年注目されています。

座席運用の考え方

レイアウトに加えて、座席運用によっても生産性やコミュニケーションの質は大きく変わります。座席運用とは、「誰が・どこで・どのように」座るかを定めるルール設計で、固定席・グループアドレス・フリーアドレス・ABWなどの選択と、その運用ルール(持ち物管理、予約・在席可視化、紙削減・ICT環境)を組み合わせることで、コラボレーション/集中のバランスや面積効率、マネジメントのしやすさが決まります。

固定席の特徴と活用

固定席は、社員一人ひとりに専用デスクを割り当てる方式です。帰属意識や安心感、私物・紙資料の取り回し、セキュリティ面でのコントロールに優れます。一方で、空席率が上がりやすく面積効率が低下しがちで、部署間交流や迅速なレイアウト変更には不向きです。対面応対や紙業務が多い部門、オンボーディング期のチームには適合度が高い運用です。

フリーアドレス制オフィスの特徴と活用

フリーアドレス制とは、従業員が固定席を持たず、その日の業務内容や気分に合わせて空いている好きな席で働くワークスタイル、およびそれを実現するためのオフィスレイアウトです。近年、働き方改革やスペース効率化の観点から導入する企業が増えています。

メリットとしては、部門を超えたコミュニケーションの活性化、オフィスの省スペース化、従業員の自律性向上などが期待できます。また、ABW(後述)の考え方を取り入れ、集中ブースやコラボレーションエリアなど多様なスペースを用意することで、より効果を発揮します。

デメリットとしては、誰がどこにいるか把握しにくいこと、固定席がないことによる帰属意識の低下の可能性、私物の管理が煩雑になることなどが挙げられます。導入には、ペーパーレス化の推進やICT環境の整備が不可欠です。

ABW(Activity Based Working)の考え方

関連記事:ABWの効果に関する調査結果を紹介|実際にはどのようなメリットがある?

ABW(Activity Based Working)とは、「活動基準の働き方」と訳され、従業員が行う業務内容(Activity)に合わせて、最も効率的に作業できる場所(Working space)を自律的に選択する働き方のコンセプトです。フリーアドレスと混同されやすいですが、フリーアドレスが「席を固定しない」という状態を指すのに対し、ABWは「活動に合わせて最適な場所を選ぶ」というより能動的な考え方に基づいています。

ABWを導入したオフィスでは、個人で集中して作業するためのソロワークスペース、複数人で議論や共同作業を行うためのコラボレーションスペース、リラックスや雑談ができるカフェスペースなど、多様な機能を持つエリアが設けられます。これにより、従業員は自身のタスクに最適な環境を選択でき、生産性や創造性の向上が期待されます。

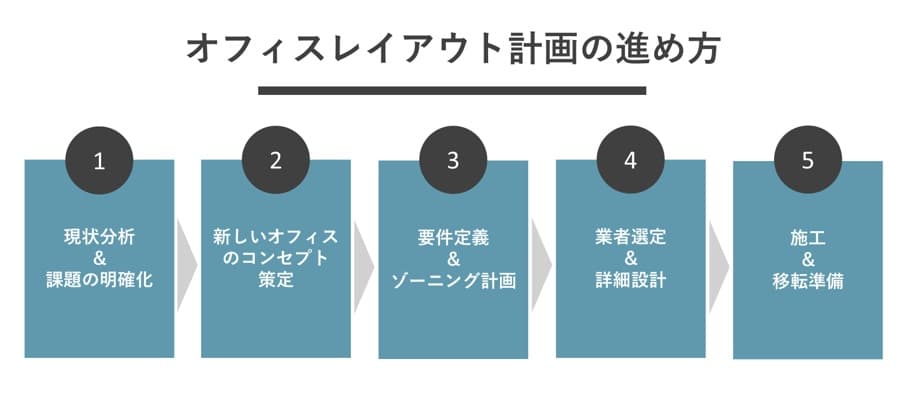

オフィスレイアウト計画の進め方ステップ

オフィスレイアウトの変更は、単に家具を移動するだけでは終わりません。現状の課題分析からコンセプト策定、設計、施工に至るまで、計画的に進める必要があります。ここでは、オフィスレイアウトの設計から施行までをスムーズに進めるための基本的なステップを解説します。

| ステップ | 主な活動内容 | ポイント |

|---|---|---|

| 1. 現状分析と課題 | 従業員アンケート、ワークショップ、スペース利用状況調査、問題点の洗い出し | 定量・定性の両面から客観的に課題を把握する |

| 2. コンセプト策定 | 新しいオフィスの理想像、レイアウト変更の目的・目標設定、経営層との合意形成 | 企業理念や事業戦略と連動させる |

| 3. 要件定義とゾーニング | 必要なスペースの種類・面積、機能、設備、部門配置、大まかなエリア分け | 従業員の意見を反映しつつ、優先順位を明確にする |

| 4. 業者選定と詳細設計 | 設計・施工業者の選定、具体的なレイアウト図面作成、素材・什器選定 | 実績や提案力、コミュニケーション能力を重視する |

| 5. 施工と移転準備 | 工事スケジュール管理、移転計画策定、従業員への周知、備品手配 | 関係各所との連携を密にし、トラブルを未然に防ぐ |

手順1:現状分析と課題の明確化

オフィスレイアウト計画の最初のステップは、現在のオフィスの状況を正確に把握し、課題を明確にすることです。従業員へのアンケートやヒアリング、ワークショップの開催などを通じて、オフィス環境に対する要望や不満点を収集します。また、実際のスペース利用状況や動線を観察・分析することも重要です。

「コミュニケーションが取りづらい」「集中できるスペースがない」「会議室が不足している」といった具体的な課題を洗い出すことで、新しいオフィスレイアウトで何を解決すべきかが見えてきます。この段階で客観的なデータを集めることが、後のステップでの意思決定の根拠となります。

手順2:新しいオフィスのコンセプト策定

現状の課題が明確になったら、次に新しいオフィスで何を実現したいのか、どのようなオフィスを目指すのかという「コンセプト」を策定します。このコンセプトは、オフィスレイアウト全体の方向性を定める羅針盤のような役割を果たします。

例えば、「部門間の連携を強化し、イノベーションを生み出すオフィス」「従業員一人ひとりが最大限に能力を発揮できる、集中とリラックスを両立するオフィス」といった具体的な言葉で表現します。コンセプトは、企業の経営理念や事業戦略、働き方のビジョンと整合性が取れていることが重要です。経営層や従業員と共有し、共感を得ることも大切です。

外部の専門家への依頼を検討する

コンセプト策定に際しては、社内の様々な部門間での合意形成が求められ、従業員数が多い企業においては浸透にも課題が起こりやすくなります。社外の専門家が介入することで、より客観的な視点や他社事例を参考した提案により、社内での合意形成を進めやすくなり、効果的にコンセプトを決められることが期待できます。

内田洋行ではオフィスリニューアルの豊富な経験に基づき、目的の達成に向けたコンサルティングサービスを提供しています。

経営層から現場まで納得する オフィス作りのパートナー 内田洋行のオフィス移転コンサルティング

手順3:要件定義とゾーニング計画

コンセプトが決まったら、それを実現するために必要な機能やスペースを具体的に洗い出す「要件定義」を行います。執務スペース、会議室、応接室、リフレッシュスペース、収納など、必要なエリアの種類とその広さ、配置する什器、必要な設備(電源、LAN環境など)をリストアップします。

そして、これらの要件に基づいて、オフィス全体をどのようにエリア分けするかという「ゾーニング計画」を立てます。ゾーニングでは、業務の関連性が高い部門を近くに配置したり、静かに集中したいエリアと活発にコミュニケーションを取りたいエリアを分けたりするなど、効率性や快適性を考慮して大まかな配置を決定します。

手順4:業者選定と詳細設計

ゾーニング計画がある程度固まったら、オフィスデザインや内装工事を専門とする業者を選定します。複数の業者から提案や見積もりを取り、実績、デザイン力、提案内容、コスト、コミュニケーションの取りやすさなどを総合的に比較検討します。

選定した業者と協力して、具体的なレイアウト図面を作成していくのが詳細設計のフェーズです。ここでは、デスクの配置、通路幅、コンセントの位置、照明計画など、細部まで詰めていきます。3Dパースなどを用いて完成イメージを共有しながら進めると、認識のズレを防ぐことができます。

手順5:施工と移転準備

詳細設計が完了し、最終的な仕様が決定したら、いよいよ施工(工事)に入ります。工事期間中は、進捗状況を定期的に確認し、設計通りに進んでいるか、品質に問題はないかなどをチェックします。

並行して、移転の準備も進めます。移転スケジュールの策定、従業員への周知徹底、荷物の梱包・運搬の手配、新しいオフィスでのルール作りなど、やるべきことは多岐にわたります。関係各所との連携を密に取り、スムーズな移転を実現しましょう。移転後には、新しいレイアウトの使用感について従業員からフィードバックを得て、必要に応じて改善を行うことも大切です。

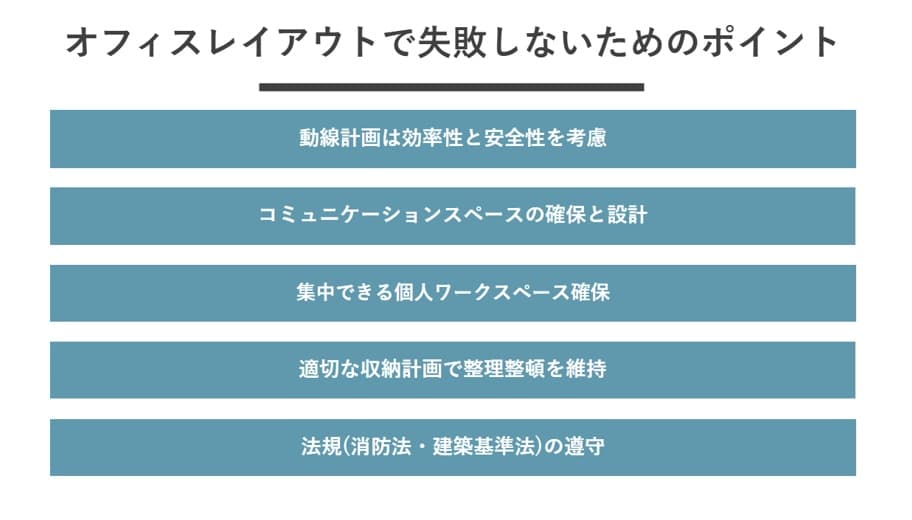

オフィスレイアウトで失敗しないための重要ポイント

オフィスレイアウトの変更は、企業にとって大きな投資です。時間とコストをかけたにもかかわらず、「使い勝手が悪い」「期待した効果が得られない」といった失敗は避けたいものです。ここでは、オフィスレイアウトで後悔しないために、特に押さえておくべき重要なポイントを解説します。

動線計画は効率性と安全性を考慮

オフィス内の「動線」とは、人が移動する経路のことです。効率的な動線計画は、従業員が無駄なくスムーズに移動できるようにし、業務効率の向上に繋がります。例えば、頻繁に連携する部署同士を近くに配置したり、コピー機や備品庫など共有スペースへのアクセスを容易にしたりすることが考えられます。

また、安全性も非常に重要です。通路幅は十分か、避難経路は確保されているかなど、災害時や緊急時のことも考慮した動線計画が求められます。建築基準法や消防法などの関連法規を遵守することはもちろん、誰にとっても安全で使いやすいオフィスを目指しましょう。

コミュニケーションスペースの確保と設計

オフィスにおけるコミュニケーションは、情報共有やアイデア創出、チームワークの醸成に不可欠です。意図的にコミュニケーションを誘発するようなスペースを設けることは、組織の活性化に繋がります。

例えば、気軽に立ち話ができる小さなミーティングスポット、リラックスしながら雑談できるカフェスペース、部門を超えた交流が生まれるイベントスペースなどが考えられます。これらのスペースは、ただ設けるだけでなく、利用しやすさや居心地の良さも考慮して設計することが重要です。テーブルや椅子の種類、照明、プライバシーへの配慮など、細部にもこだわりましょう。

集中できる個人ワークスペースの確保

オープンなコミュニケーションスペースが重要である一方で、個人が集中して作業に取り組める環境を確保することも同様に大切です。特に、フリーアドレスやABWを導入する際には、周囲の音や視線を気にせずに済む集中ブースや、静かなソロワークエリアの設置が求められます。

集中スペースは、予約制にする、利用ルールを設けるなど、運用方法も併せて検討する必要があります。従業員が業務内容や気分に応じて、最適な作業環境を選べるようにすることで、生産性の向上が期待できます。

適切な収納計画で整理整頓を維持

書類や備品、個人の私物などが乱雑に置かれたオフィスは、見た目が悪いだけでなく、業務効率の低下やセキュリティリスクにも繋がります。オフィスを常に整理整頓された状態に保つためには、適切な収納計画が不可欠です。

必要な収納量を事前に把握し、十分な収納スペースを確保しましょう。キャビネットやロッカーの種類、配置場所も重要です。ペーパーレス化を進めることで、必要な収納量を減らす努力も有効です。共有の書類はどこに保管するか、個人の荷物はどうするかなど、運用ルールも明確にしておくことが、綺麗なオフィスを維持するコツです。

法規(消防法・建築基準法)の遵守

オフィスレイアウトを変更する際には、建築基準法や消防法といった関連法規を遵守することが絶対条件です。これらの法律は、建物の安全性や避難経路の確保、防火設備の設置などについて定めており、従業員の安全を守るために非常に重要です。

例えば、通路幅の規定、スプリンクラーや火災報知器の設置基準、避難口までの距離など、守るべき項目は多岐にわたります。これらの法規を無視したレイアウトは、罰則の対象となるだけでなく、万が一の際に重大な事態を招く可能性があります。計画段階から専門家(設計士や施工業者)に相談し、法規を遵守した安全なオフィスレイアウトを実現しましょう。

※オフィスレイアウトの変更には、通路幅や避難経路の確保など、建築基準法(国土交通省)や消防法(消防庁)の基準を遵守する必要があります。

最新オフィストレンドと今後の展望

オフィスレイアウトの考え方は、社会の変化やテクノロジーの進化とともに常にアップデートされています。ここでは、近年のオフィストレンドと、これからのオフィスに求められるであろう要素について触れていきます。

ウェルビーイングを重視した空間づくり

従業員の心身の健康(ウェルビーイング)を重視する考え方が、オフィスデザインにも大きな影響を与えています。自然光を多く取り入れる、観葉植物を配置する、リラックスできる休憩スペースを設けるなど、従業員が快適に過ごせる環境づくりが進んでいます。

また、スタンディングデスクの導入や、オフィス内に軽い運動ができるスペースを設けるなど、健康増進を意識した取り組みも見られます。従業員のウェルビーイングを高めることは、生産性の向上や離職率の低下にも繋がると期待されています。

関連記事:フリーアドレスとウェルビーイングの関係 物理的な自由は職場満足度を高める?

テクノロジーを活用したスマートオフィス

IoT(モノのインターネット)やAI(人工知能)などのテクノロジーを活用し、オフィスの利便性や効率性を高める「スマートオフィス」の取り組みも進んでいます。例えば、会議室の予約システム、空調や照明の自動制御、在席状況の可視化、セキュリティシステムの高度化などが挙げられます。

これらのテクノロジーは、従業員の業務をサポートし、より快適で生産的なオフィス環境を実現します。今後も、さらなる技術革新により、オフィスのスマート化は加速していくでしょう。

サステナビリティと環境配慮型オフィス

地球環境への配慮や持続可能性(サステナビリティ)への意識の高まりは、オフィスづくりにおいても重要なテーマとなっています。リサイクル素材や環境負荷の少ない建材の採用、省エネルギー設備の導入、廃棄物の削減など、環境に配慮したオフィス設計が求められています。

また、自然エネルギーの活用や緑化の推進なども、サステナブルなオフィスを実現するための取り組みとして注目されています。企業が環境問題に積極的に取り組む姿勢を示すことは、企業価値の向上にも繋がります。

オフィスレイアウト事例紹介

ここでは、内田洋行が携わったオフィスレイアウトの成功事例を紹介します。

【株式会社ニチレイ】

「他部署が何をしているかがわからない」という課題を解決するために、フロアを2つに分断していた廊下を取り除き、見通しのよいフラットなフリーアドレスのワークプレイスへとリノベーション。業務内容や状況に合わせて選択できる多彩な座席や、部門を超えた交流を促す仕掛けやチーム力を高めるスペースを設置しました。

通りがかりに「今、どんなことやっているの?」「あっ、少しお時間いいですか?」などと声を掛け合う姿が見られるようになったり、リモートワークのメンバーを交えての会議の時だけサクッと集まって、PCに向かう業務はワークプレイスで行うなど、従業員が働くシーンに応じた場所を選んで働いていらっしゃるとのことです。

- フリーアドレスのワークスペース。動線の交差を多くしたレイアウトでコミュニケーションのきっかけをつくる

事例の詳細はこちら

- オフィスの中にチーム専用で使える「Base Camp」を設置。ここでのミーティングや作業を通じてチームの連携が高まる

事例の詳細はこちら

【日比谷総合設備株式会社】

島形対向配列のレイアウトからグループアドレスによるオープンな執務エリアにリニューアル。その内に、部門や人数を問わず、さまざまな目的で利用できるコミュニケーションパークとハイブリッド会議室を2部屋ずつ配置。さらに来客エリア側に、他拠点のメンバーやお客様ともつながれるコワーキングラウンジとライブラリースタジオも設けました。

以前は所属外の島には行きづらさがありましたが、リニューアル後は隣の席が空いていれば気軽に座って話したり、一緒にコミュニケーションパークやコワーキングラウンジに移動して打ち合わせすることも可能に。相談したい時にすぐに行動できるので仕事の効率もアップしているように感じているとのことです。

- グループアドレスを採用した執務室。デスクの向きを縦と横に組み合わせることによって視線や動線が交わりやすくなり、自然に会話をする機会が増えている

事例の詳細はこちら

- コの字型の執務室エリアの両角に設置した、扇形の「コミュニケーションパーク」。ソファーや木材を多用した、執務室とは違う内装で、リラックスした雰囲気で打合せが行える

事例の詳細はこちら

まとめ

オフィスレイアウトは、企業の生産性、コミュニケーション、そして従業員の満足度を大きく左右する重要な経営課題です。本記事では、オフィスレイアウトの基本から計画の進め方、成功のポイント、最新トレンドまでを解説しました。

最適なオフィスレイアウトは、企業の規模や業種、文化によって異なります。自社の現状と目指す姿を明確にし、従業員の声を反映させながら、戦略的に計画を進めることが成功への鍵となります。この記事が、皆様のより良いオフィス環境づくりの一助となれば幸いです。

[2025.10.24公開]

こちらの記事もご覧ください

- PICKUP!

オフィスラウンジとは? ~交流を生み出し価値創造へ2025.1.23

社内コミュニケーション オフィスデザイン -

ABWで実現するウェルビーイングなオフィスとは2025.11.4

従業員の働きやすさ 生産性の向上 オフィス環境の改善 -

第16回:なりたいものになるためのAI 【澤円の連載コラム】2025.10.28

動画生成AI キャリアデザイン -

オフィスレイアウト成功の秘訣!種類から進め方まで徹底解説します2025.10.24

オフィスリニューアル 最適なオフィスレイアウト 社内コミュニケーション 生産性向上

経営者・総務担当の皆さまに役立つ資料をご用意しております。

お気軽にお問い合わせください

- お問い合わせ・ご相談

- ご相談、お見積りのご依頼など

- 0120-077-266

- 祝祭日を除く月曜日から金曜日 午前9時~午後5時