トピックス

α(アルファ)世代がやってくる!教育の変化から考えるこれからのオフィス

Z世代

α世代

メタバース

デジタル化

脱炭素化

インクルーシブ

ここ10年、「新入社員が変わってきたな」と感じていませんか?2010年以降アクティブラーニングなど学習者中心の教育が伸長し、この15年学校教育は大きく変わりました。これから社会に出てくるα(アルファ)世代は、そんな新しい教育環境で育った世代です。就職活動時にもオフィス環境がとても重視されると言われるいま、彼らの力を引き出すオフィスとはどのようなものか――そのヒントを、最新の学習環境とその事例から探ってみましょう。

α(アルファ)世代とは

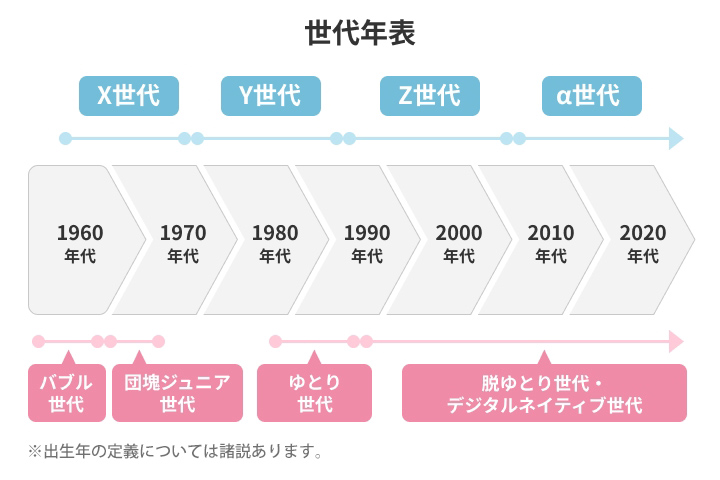

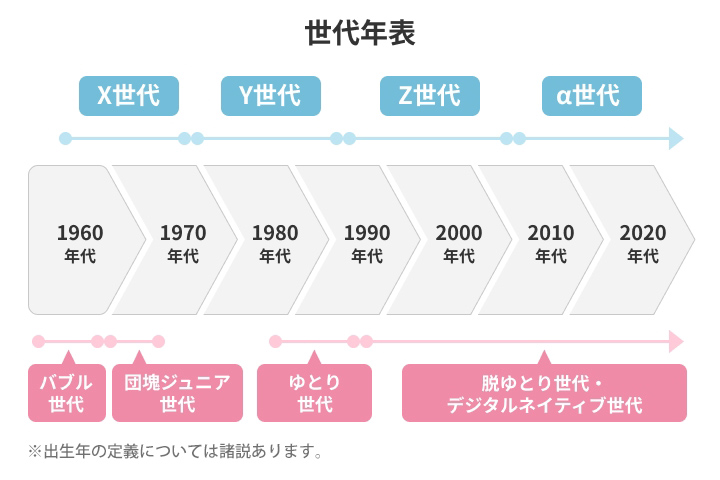

「バブル世代」「Z世代」など、世代ごとの特徴を表す言葉として、「α(アルファ)世代」があります。Z世代とは、所説はありますが1990年後半から2010年ごろに生まれた世代で、すでにインターネットが普及していた時代に生まれたためデジタルネイティブと呼ばれます。スマートフォン・SNSを使いこなし、個人主義、タイパ(タイムパフォーマンス)を重視すると言われています。現在の15歳~30歳(2025年時点)ですが、皆様の会社の最近の新入社員はいかがでしょうか。

さらにその後の世代と言われる α(アルファ)世代 (おおよそ2010年以降生まれ)は以下のような特徴を持つ大人になるだろうと予測されています。

出所:野村総合研究所(NRI)「用語解説 Z世代」

出所:野村総合研究所(NRI)「用語解説 Z世代」

それぞれの論拠となる学び、そしてα(アルファ)世代が入社してくる5年後以降のオフィスづくりを考えていきましょう。

さらにその後の世代と言われる α(アルファ)世代 (おおよそ2010年以降生まれ)は以下のような特徴を持つ大人になるだろうと予測されています。

出所:野村総合研究所(NRI)「用語解説 Z世代」

出所:野村総合研究所(NRI)「用語解説 Z世代」

- Z世代以上のデジタルネイティブである

- SDGs等社会問題への関心が強くなる

- DEI(ダイバーシティ エクイティ インクルージョン)意識が高くなる

それぞれの論拠となる学び、そしてα(アルファ)世代が入社してくる5年後以降のオフィスづくりを考えていきましょう。

GIGAスクール構想がもたらしたもの

GIGAスクール構想とは、小中学校における児童生徒向けの一人一台端末と高速大容量の通信ネットワークを学校に整備する文部科学省の取り組みで2019年に開始されました。コロナ禍にこの取り組みは急速に進み、わずか2年後の2021年には約98%の学校に一人一台端末が整備されている状況です。つまり、日本におけるα(アルファ)世代は全員小学生のころからデジタル端末を使用していることになります。

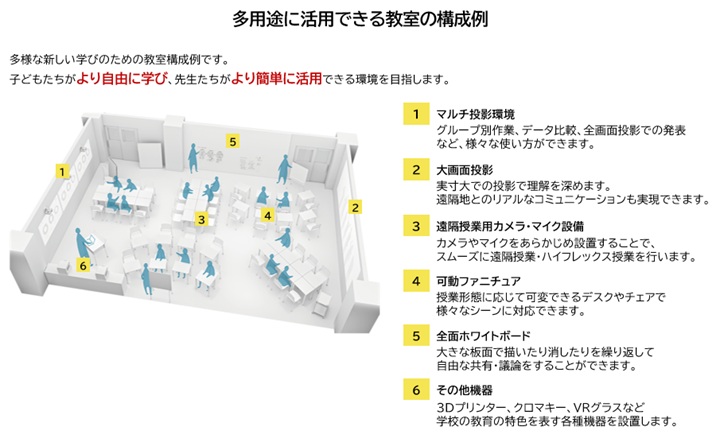

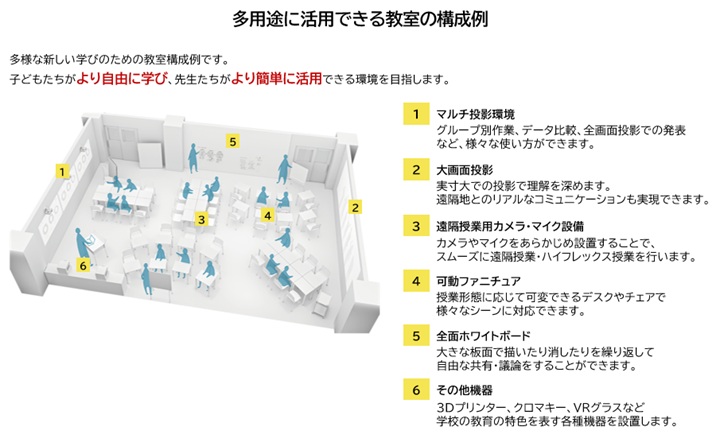

おおよそ2021年以降は整備された一人一台端末をどう使うかということに焦点が当てられています。教室空間ではマルチ投影設備や遠隔画面投影用のマイク・カメラの整備、そして3Dプリンターなどが整備された多目的教室が従来型のPC教室に代わって整備されつつあります。

遠隔授業で遠方からの中継や外国との自然な連携も行われています。写真は近江高等学校の『Mirai Lab』です。こちらは「世界と繋がる」をコンセプトとしており、ICTを活用して海外と自然につながる、英語と異文化交流を重視した教室です。特に、カメラ・マイク・大画面を連動させた設計により、生徒たちがまるで海外の相手と一緒の空間にいるような臨場感を実現し、違和感なくコミュニケーションを取ることが可能です。 空間の可動性も高く、同じ授業内でも個人学習からグループワークへの変更にも対応できるフレキシブルな設計となっています。

臨場感あふれるリアルな映像と音声で、生徒たちがまるで海外の相手と同じ空間にいるようなナチュラルなコミュニケーションを取ることが可能な教室

臨場感あふれるリアルな映像と音声で、生徒たちがまるで海外の相手と同じ空間にいるようなナチュラルなコミュニケーションを取ることが可能な教室

関連リンク:学校法人近江育英会 近江高等学校 様(事例紹介)

さらに、メタバース空間の活用も検討されています。横浜市ではコミュニケーションの活性化やグローバル教育の推進などを目的にメタバース空間を構築しています。また、グローバルモデル校ではメタバース空間に没入できる大画面の教室も整備されています。

様々な国の児童生徒とグローバルな課題に関する意見交換をしたり、メタバース空間など先端技術を活用して交流したりする教室

様々な国の児童生徒とグローバルな課題に関する意見交換をしたり、メタバース空間など先端技術を活用して交流したりする教室

関連リンク:横浜市立義務教育学校 西金沢学園 様(横浜市教育委員会公式note)

このように、現在の学校教育においてはリアル、オンライン、そしてバーチャルを活用する教育が試みられており、α(アルファ)世代は上の世代よりもデジタルの活用が自然になってくると考えられます。

おおよそ2021年以降は整備された一人一台端末をどう使うかということに焦点が当てられています。教室空間ではマルチ投影設備や遠隔画面投影用のマイク・カメラの整備、そして3Dプリンターなどが整備された多目的教室が従来型のPC教室に代わって整備されつつあります。

遠隔授業で遠方からの中継や外国との自然な連携も行われています。写真は近江高等学校の『Mirai Lab』です。こちらは「世界と繋がる」をコンセプトとしており、ICTを活用して海外と自然につながる、英語と異文化交流を重視した教室です。特に、カメラ・マイク・大画面を連動させた設計により、生徒たちがまるで海外の相手と一緒の空間にいるような臨場感を実現し、違和感なくコミュニケーションを取ることが可能です。 空間の可動性も高く、同じ授業内でも個人学習からグループワークへの変更にも対応できるフレキシブルな設計となっています。

臨場感あふれるリアルな映像と音声で、生徒たちがまるで海外の相手と同じ空間にいるようなナチュラルなコミュニケーションを取ることが可能な教室

臨場感あふれるリアルな映像と音声で、生徒たちがまるで海外の相手と同じ空間にいるようなナチュラルなコミュニケーションを取ることが可能な教室関連リンク:学校法人近江育英会 近江高等学校 様(事例紹介)

さらに、メタバース空間の活用も検討されています。横浜市ではコミュニケーションの活性化やグローバル教育の推進などを目的にメタバース空間を構築しています。また、グローバルモデル校ではメタバース空間に没入できる大画面の教室も整備されています。

様々な国の児童生徒とグローバルな課題に関する意見交換をしたり、メタバース空間など先端技術を活用して交流したりする教室

様々な国の児童生徒とグローバルな課題に関する意見交換をしたり、メタバース空間など先端技術を活用して交流したりする教室関連リンク:横浜市立義務教育学校 西金沢学園 様(横浜市教育委員会公式note)

このように、現在の学校教育においてはリアル、オンライン、そしてバーチャルを活用する教育が試みられており、α(アルファ)世代は上の世代よりもデジタルの活用が自然になってくると考えられます。

デジタル化・脱炭素化社会に向けた教育

前述のGIGAスクール構想にもかかわってきますが、デジタル化の加速的な進展と脱炭素化は世界的な潮流であり、これらの分野の専門人材の育成は不可欠です。持続可能な開発目標(SDGs)に関する教育は小学校・中学校から始められているものの日本は諸外国に比べて理系を専攻する学生割合が低い状況が続いています。2015年ごろから理工系人材の戦略的育成が説かれており、近年は理系分野に取り組む大学が増えてきています。デジタル・脱炭素等の成長分野をけん引する高度専門人材の育成に向けて、意欲ある大学や高等専門学校が成長分野への学部転換等の改革踏み切れるよう支援を行う、文部科学省の「大学・高専機能強化支援事業」では、令和5年から7年にかけて200件以上の事業が採択され、60以上の大学が初めて理系学部を新設します。この公募は今後も続く予定であり、デジタル化・脱炭素化にむけた教育は進むと考えられます。

このような理系の大学において現在重要であるとされているのは社会問題に対応するため、異なる専門分野の人材が融合して研究にあたることだとされています。特徴的な空間としては、前述の端末を活用でき、オンライン、ハイブリッドに対応できるような教室のほかに、以下のようなものが考えられます。

共創の場となる環境・環境創生型の建築」をコンセプトに誕生した新校舎「さつき」

共創の場となる環境・環境創生型の建築」をコンセプトに誕生した新校舎「さつき」

大型実験室iArena(写真1枚目)のほか、ロボット設計・制作実習に適したFabLab(写真2枚目)、学習コミュニティスペースiStudio(写真3枚目)、研究室間の分野横断の場Research Common(写真4枚目)などが供えられている。

関連リンク:麗澤大学 様(大学のオフィシャルWebサイト)

このほかにも建物そのもののエネルギー消費を少なくしたり、内装や家具にサスティナブル製品やリサイクル素材をつかった製品を使用したりする大学そのものの脱炭素化・グリーン化への取り組みも増えています。

今後α(アルファ)世代が入る大学ではこのように異なる専門性を持ったメンバーが協働してデジタル化や脱炭素化に向けた教育を行います。結果として、協業や社会問題への意識も自然と高まることになります。

このような理系の大学において現在重要であるとされているのは社会問題に対応するため、異なる専門分野の人材が融合して研究にあたることだとされています。特徴的な空間としては、前述の端末を活用でき、オンライン、ハイブリッドに対応できるような教室のほかに、以下のようなものが考えられます。

- 「プロトタイプを素早く試作・検証できるファブリケーションラボ

- 様々な実証実験や展示のできるような空間

- 研究者どうしがコミュニケーションを取りやすい多目的な場

共創の場となる環境・環境創生型の建築」をコンセプトに誕生した新校舎「さつき」

共創の場となる環境・環境創生型の建築」をコンセプトに誕生した新校舎「さつき」大型実験室iArena(写真1枚目)のほか、ロボット設計・制作実習に適したFabLab(写真2枚目)、学習コミュニティスペースiStudio(写真3枚目)、研究室間の分野横断の場Research Common(写真4枚目)などが供えられている。

関連リンク:麗澤大学 様(大学のオフィシャルWebサイト)

このほかにも建物そのもののエネルギー消費を少なくしたり、内装や家具にサスティナブル製品やリサイクル素材をつかった製品を使用したりする大学そのものの脱炭素化・グリーン化への取り組みも増えています。

今後α(アルファ)世代が入る大学ではこのように異なる専門性を持ったメンバーが協働してデジタル化や脱炭素化に向けた教育を行います。結果として、協業や社会問題への意識も自然と高まることになります。

学びの多様化

すでに今までも述べた通り、遠隔授業を用いたグローバル化の推進や、異なる人材との交流・共同などDEIへの意識が高まる仕掛けが現在の学校には多くあります。もう一つ、「学びの多様化」という概念が近年挙げられています。

「学びの多様化」とは、学習スタイル・進度・方法・環境などを一人ひとりの特性に応じて柔軟に対応させていこうという考え方です。これまでの「一斉授業・画一的なカリキュラム」から脱却し、多様な価値観や個性を尊重する学びへとシフトしてきました。そこには「誰ひとり取り残さない」教育、すなわちインクルーシブ(包括的)な学びという理念が強く根づきつつあります。

その実践の一つが、文部科学省が推進する「学びの多様化学校」です。これは、不登校児童生徒など通常の学校に通うことが難しい生徒や、個別最適な学びを求める生徒に対して、多様な学びの選択肢を提供することを目的としています。ICTを活用したオンライン学習や、地域・社会と連携したプロジェクト型学習、あるいは少人数・柔軟な時間割での学びなど、形式や場所にとらわれない教育スタイルが取り入れられています。

従来の学校でも、現在は保健室や空き教室を教室外の第二の学びの場として配慮の必要な児童生徒のための学びの場を作る学校は増えています。

こうした教育環境で育つα(アルファ)世代は、障がいのある人や文化的背景が異なる人、学習に困難を抱える人などと共に学ぶ経験を重ね、より深い共感力や多様性への理解を育むようになります。

この流れは学校教育にとどまらず、企業社会においても重要なヒントを与えてくれます。多様な働き方や価値観に応えられるインクルーシブな職場環境こそが、α(アルファ)世代の力を最大限に引き出す鍵になるのではないでしょうか。

たとえば、下の写真は大学のラーニングコモンズですが、一人で集中したい時の個別ブース、グループでアイデアを出し合える協働スペース、あるいは多様な人材や学びを見える化するプレゼンテーションやイベント開催の場、さらにはメタバースやバーチャル空間を用いたリモートチームとの連携など、柔軟で選択肢のあるオフィス空間が求められます。まさに、α(アルファ)世代が慣れ親しんだ「学びの多様化」の発想が、これからのオフィス設計の核となってくるのです。

ラーニングコモンズには個人で集中するためのブースやグループでプレゼンテーションやイベントに活用できるステージなど、アクティビティに合わせて場所を選択できる。オフィスでいうところのABWが既にキャンパスに備えられている。

ラーニングコモンズには個人で集中するためのブースやグループでプレゼンテーションやイベントに活用できるステージなど、アクティビティに合わせて場所を選択できる。オフィスでいうところのABWが既にキャンパスに備えられている。

関連リンク:文教大学東京あだちキャンパス 様(事例紹介)

新3号館は「学生・教員が自由に学びあう場」。自主学習やグループディスカッション、アクティブラーニングの場として、自由に活用できる。

新3号館は「学生・教員が自由に学びあう場」。自主学習やグループディスカッション、アクティブラーニングの場として、自由に活用できる。

関連リンク:摂南大学 様(大学のオフィシャルWebサイト)

「学びの多様化」とは、学習スタイル・進度・方法・環境などを一人ひとりの特性に応じて柔軟に対応させていこうという考え方です。これまでの「一斉授業・画一的なカリキュラム」から脱却し、多様な価値観や個性を尊重する学びへとシフトしてきました。そこには「誰ひとり取り残さない」教育、すなわちインクルーシブ(包括的)な学びという理念が強く根づきつつあります。

その実践の一つが、文部科学省が推進する「学びの多様化学校」です。これは、不登校児童生徒など通常の学校に通うことが難しい生徒や、個別最適な学びを求める生徒に対して、多様な学びの選択肢を提供することを目的としています。ICTを活用したオンライン学習や、地域・社会と連携したプロジェクト型学習、あるいは少人数・柔軟な時間割での学びなど、形式や場所にとらわれない教育スタイルが取り入れられています。

従来の学校でも、現在は保健室や空き教室を教室外の第二の学びの場として配慮の必要な児童生徒のための学びの場を作る学校は増えています。

こうした教育環境で育つα(アルファ)世代は、障がいのある人や文化的背景が異なる人、学習に困難を抱える人などと共に学ぶ経験を重ね、より深い共感力や多様性への理解を育むようになります。

この流れは学校教育にとどまらず、企業社会においても重要なヒントを与えてくれます。多様な働き方や価値観に応えられるインクルーシブな職場環境こそが、α(アルファ)世代の力を最大限に引き出す鍵になるのではないでしょうか。

たとえば、下の写真は大学のラーニングコモンズですが、一人で集中したい時の個別ブース、グループでアイデアを出し合える協働スペース、あるいは多様な人材や学びを見える化するプレゼンテーションやイベント開催の場、さらにはメタバースやバーチャル空間を用いたリモートチームとの連携など、柔軟で選択肢のあるオフィス空間が求められます。まさに、α(アルファ)世代が慣れ親しんだ「学びの多様化」の発想が、これからのオフィス設計の核となってくるのです。

ラーニングコモンズには個人で集中するためのブースやグループでプレゼンテーションやイベントに活用できるステージなど、アクティビティに合わせて場所を選択できる。オフィスでいうところのABWが既にキャンパスに備えられている。

ラーニングコモンズには個人で集中するためのブースやグループでプレゼンテーションやイベントに活用できるステージなど、アクティビティに合わせて場所を選択できる。オフィスでいうところのABWが既にキャンパスに備えられている。関連リンク:文教大学東京あだちキャンパス 様(事例紹介)

新3号館は「学生・教員が自由に学びあう場」。自主学習やグループディスカッション、アクティブラーニングの場として、自由に活用できる。

新3号館は「学生・教員が自由に学びあう場」。自主学習やグループディスカッション、アクティブラーニングの場として、自由に活用できる。関連リンク:摂南大学 様(大学のオフィシャルWebサイト)

教育の変化から考えるオフィスづくりのポイント

いかがでしたでしょうか。日本の教育および空間が変わってきたことがお分かりかと思います。こういった学校で学んできたZ世代、α(アルファ)世代のエンゲージメントを高め、力を発揮できるオフィスとするためにはたとえば以下のような場の構築が必要となるのではないでしょうか。

内田洋行では教育空間設計の知見も活かし、次世代に選ばれるオフィスづくりをサポートいたします。どうぞお気軽にご相談ください。

お問い合わせはこちら

- オンライン、ハイブリッド、さらにはメタバースにも対応できる場

- 思いついたことをすぐに試すことのできる場

- アクティビティだけではなく、個性・特性に応じて選べる場

- 異なる人材(部門)の人を知り、交わることのできる場

内田洋行では教育空間設計の知見も活かし、次世代に選ばれるオフィスづくりをサポートいたします。どうぞお気軽にご相談ください。

お問い合わせはこちら

[2025.9.30公開]