- オフィス分野

- オフィス移転・リニューアルサービス

- オフィス移転セミナー

- JALにおける新しい働き方の取り組み~セミナーレポート

JALにおける新しい働き方の取り組み~ セミナーレポート

-

2023年1月17日、オンラインにて第166回オフィス移転セミナーを開催しました。JALにおける働き方改革への全般的な取り組みや、近年新しい働き方として注目が集まっているワーケーション(仕事×バケーション)やブリージャー(仕事×レジャー)の導入・浸透に向けた具体的取り組みについて、日本航空人財本部人財戦略部人財戦略グループの山内昌平氏が語りました。セミナーの内容をレポートで紹介します。

JALにおけるワークスタイル変革への取り組み

JALでは、多様性が高まる社会の中で、お客様のさまざまなニーズに対応していくためには、従業員自身が多様性を持って生き生きと働ける環境でなければならないという理念の元、働き方改革に取り組んでいます。

2015年には、「誰でも活躍できる生産性の高い職場へ」をキャッチフレーズに「ワークスタイル変革」に着手しました。環境面では、社員の席と電話の固定制をやめてフリーアドレス化し、携帯電話を貸与してどこでも働きやすいようにしました。

内田洋行協力の元、成田空港オフィスのレイアウト変更を実施した事例では、打ち合わせスペースや休憩スペースを増設しました。これまでグループ各社のオフィスが別々の場所にあったため、コミュニケーションの機会が少なくなっていましたが、みんなが集まれる空間をつくったことでコミュニケーションが活性化しました。

制度面ではコアタイム無しのスーパーフレックス制と、週3回までを上限としたテレワーク制度を導入しています。当初は勤務場所を自宅のみとしたり、回数も限定的としていましたが、後にカフェやサテライトオフィスでの勤務も可とするなど拡大しています。

「制度は小さく生んで大きく育てる」をモットーに、いきなり完成形を目指すのではなく、小さなトライアルとフィードバックを繰り返しながら制度を整えていっています。

2017年には、ワークスタイル変革に本気で取り組むことを宣言しました。具体的には、年間「1850時間」という労働時間の目標値を掲げました。これは年次有給休暇20日間の取得と、時間外休日労働時間4時間/月以内の働き方を実現することで、達成できる目標値です。

残業時間を減らすことで生まれる時間を、例えば、育児や介護などのライフイベントに充てたり、ライフイベント以外の感性を養う自己成長につなげたりする機会にしてほしいという狙いがあります。これまでのような残業ありきの働き方では、育児や介護などで一時的にマイノリティな働き方を余儀なくされている人たちがフェアに評価されないという問題もありました。全員が定時で帰る環境を目指すことで、フェアに評価される環境を生み出し、さらなる社員の自己成長につなげることができると考えています。

従業員の意識改革にも取り組みました。休暇を取らず、残業も当たり前という旧来の日本型組織の考えを、「オフの時間はしっかり休む」という意識へ変えようとしています。

しかし、長期休暇取得を促したい会社側に対して、社員からはネガティブな意見も挙がりました。「長く休暇を取ると休暇明けに膨大なメール処理に追われてしまう」、「せっかく休暇を予定しても急な仕事が入ってしまうと旅行の予定をキャンセルしなければならない」、「帰省先でもテレワークを行いたいが制度上できない」、などの声が多く寄せられました。

これまで、テレワークの場所は会社の通勤圏内という条件がありましたが、社員の声を吸い上げていく中で、遠隔地でテレワークを行う「ワーケーション」という選択肢が出てきたのです。

ワーケーション・ブリージャーの導入と浸透

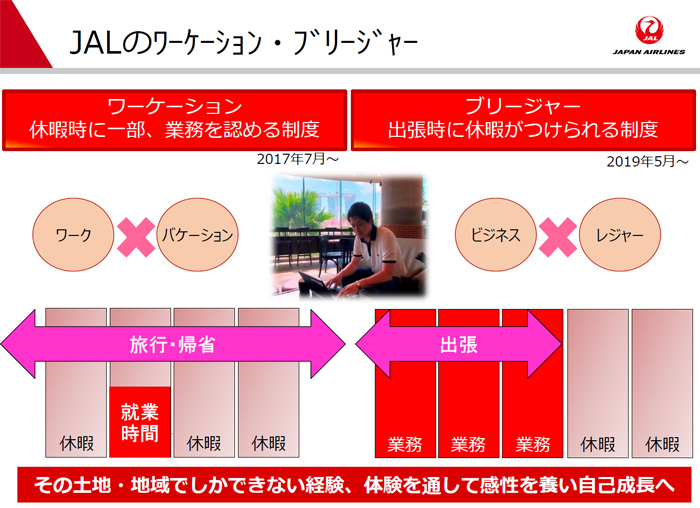

ワーケーション(ワーク×バケーションの造語)とは休暇時に一部業務を認める制度で、ブリージャー(ビジネス×レジャーの造語)とは出張時に休暇がつけられる制度のことです。ワーケーションとブリージャーの違いは、主たる目的が「休暇」なのか「仕事」なのかという点にあります。 柔軟に働けるということだけでなく、いつもと違う環境に身を置くことで、その土地・地域でしかできない経験、体験を通して感性を養い自己成長につなげられるというメリットがあります。

ワーケーションの運用は、テレワーク導入済み企業なら新たに整備すべきことはそう多くありません。JALでは、ワーケーション規程は設けず、既存のテレワーク規程の枠組みの中で、条件付きで運用しています。休暇取得促進を目的としているため、「旅程の半分以上を休暇とすること」を条件にしています。申請の方法は簡単で、前日までに所属長に申請して承認を得るだけです。また、従来の勤怠管理システムに「ワーケーション勤務」という選択項目を設置し、勤怠管理しています。

制度導入後、社員からは「従来なら1泊2日で行っていた旅行を延泊できたのでゆっくり回れた」、「繁忙期を避けて旅行ができた」、「社会人になって初めて2週間の海外旅行に行くことができた」など好意的な声が寄せられています。決裁権限のある管理職の取得も増えていますが、あらかじめワーケーションにおける勤務日時を共有することで、長期休暇取得中でも円滑にコミュニケーションがとれるよう、工夫をしています。

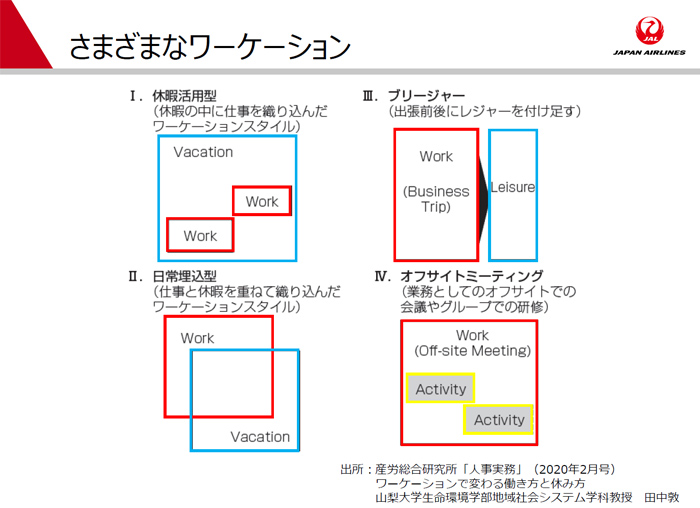

JALが取り入れている「休暇活用型」と「ブリージャー型」以外にも、下記の図のように、ワーケーションにはさまざまな種類があります。自社に合った制度を取り入れるのがいいと思います。

- 出所:産労総合研究所「人事実務」(2020年2月号)

ワーケーションで変わる働き方と休み方

山梨大学 生命環境学部地域社会システム学科教授 田中敦

JALでは、ワーケーション浸透のために社内外向けのさまざまな施策も行っています。

社内施策としては、遠隔地でのワーケーション体験ツアーを実施し、社内報で紹介するなど認知の普及をはかりました。また経営上層部向けのワーケーション体験も実施し、役員の理解促進にも努めました。

外部企業に対しても初めの一歩を後押しする施策を実施しています。自社にとどまらず、社会全体の課題としていろんな企業が取り組むべきと考えているからです。

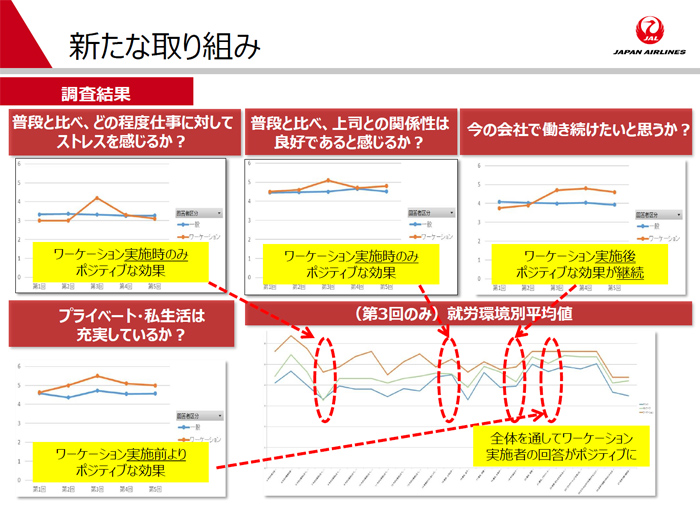

導入を検討する中で、「ワーケーションの効果を示すエビデンス」を求める声も聞かれますが、これまで定量的なエビデンスは多くはありませんでした。そこで、「異業種連携によるミレニアル世代の働き方改革推進コミュニティ」を立ち上げ、JALがプロジェクトリーダーとして参画し、アンケート調査を実施することになりました。調査対象者120人のうち10人にハワイでのワーケーションを体験してもらい、ストレスや満足度が、ワーケーションを行わなかった組と比べてどう変化したかの定点観測を行ったのです。

Q. 普段と比べ、どの程度仕事に対してストレスを感じるか?

Q. 普段と比べ、上司との関係性は良好であると感じるか?

Q. 今の会社で働き続けたいと思うか?

Q. プライベート・私生活は充実しているか?

という4つの質問に対して、いずれもワーケーション実施組のほうが高い数値となり、特に「今の会社で働き続けたいと思うか?」「プライベート・私生活は充実しているか?」の2つの項目に関してはハワイから帰国後も下がらずに高い数字をキープしました。

「生産性が向上するかどうか?」を気にする企業もありますが、JALではワーケーションの目的は生産性よりも、社員のモチベーションアップや会社への帰属意識強化に重点を置くべきと考えています。

2018年度に174日だったワーケーション取得数は2021年度には860日に増加しました。社内エンゲージメント調査の数字からは、社員の働きやすさや満足度が年々向上していることがわかっています。

コロナ禍から考える今後の展望

コロナ渦を経て、居住場所の多様化が進み、日本の労働力が分散し始めています。企業が採用競争力を高め、人財を確保するには、働き方改革を進め「こういう働き方をしたいからこの会社で働きたい」という働き手のニーズに応えていく必要があります。

JALにおけるワーケーション制度の次のステップとしては、「社会貢献」や「地域活性化」にも取り組んでいきたいと考えています。地域とコラボした施策も増えており、社員が余暇を充実させるだけではなく、地域の取り組みから新たな旅行商品のアイデアや、イノベーションのヒントが得られるなどの相乗効果も生まれています。

2021年10月に、「SDGs未来都市」として持続可能な取り組みをしている長崎県壱岐市でのワーケーションモニターツアーを実施したところ、応募倍率4倍の人気ツアーとなりました。自社でワーケーションに取り組んでいたからこそ実現したツアーといえます。

2022年2月には、自社だけではなくさまざまな企業や自治体を巻き込んだ「ワークスタイル研究会」を発足しました。ワーケーションを軸とした新しい働き方を社会に向けて普及・推進することで、社会課題の解決につなげていきたいと考えています。

本セミナーレポートをダウンロードしてご覧になりたい方はこちら

関連リンク

内田洋行がお手伝いした「日本航空株式会社様 成田オペレーションセンター」の導入事例もご覧ください。

経営者・総務担当の皆さまに役立つ資料をご用意しております。

お気軽にお問い合わせください

- お問い合わせ・ご相談

- ご相談、お見積りのご依頼など

- 0120-077-266

- 祝祭日を除く月曜日から金曜日 午前9時~午後5時