いま、働き方が再定義されようとしています。テレワークから出社回帰、働く場も多様化し人とのかかわり方も変わっていくなか、自分らしく、よりハッピーに働くにはどうしたら良いのでしょうか?連載コラム「働き方の再定義 ~なりたい自分になるためのヒント~」では、株式会社圓窓 代表取締役 澤円(さわ まどか)さんと一緒に「はたらく」について考えていきます。

こんにちは、澤です。

今回は、前回に引き続き生成AIについて書いてみましょう。

前回の内容は、「生成AIとどう付き合っていけばいいのか」「まずどんな使い方をすればいいのか」という観点で書いてみました。

今回はその一歩先について考えてみました。

この記事の読者の皆さんは、なんらかの形で生成AIを使っているよ?という方が大半ではないかなと思います。

その際の位置付けは、「生成AI=便利なツール」といった位置付けではないでしょうか。

調べ物をしてくれる、資料のチェックをしてくれる、何かしらのコンテンツを作ってくれる・・・

これらは生成AIの使い方としては王道ですし、「慣れる」というフェーズにおいては、非常に有効なアプローチだと言えます。

その一方で、生成AIのポテンシャルをもっと引き出していくためには、発想の転換が必要になってきます。

「道具として使う」というフェーズから一歩進んで、「共に想像していく」というフェーズを目指すのです。

生成AIというのは「大量のデータから正解を探す」「短時間でコンテンツを作る」という能力が高いのは多くの人の共通認識でしょう。

この時点で生成AIがやっていることは、「人間の想定内の作業を行なっている」とも言えます。

「大量のデータから正解を探す」という作業は「正解がある前提」なので、「考えを捻り出す」という領域までは達していません。

「短時間でコンテンツを作る」という作業も、人間側にある程度の「最終イメージ」が存在していることが前提となります。

本当の意味で生成AIと「共創」するために必要なのは、「相棒として対話していく」という考え方です。

単なる道具ではなく、共に想像を広げていく存在。その鍵となるのが『問いを育てる』プロセスです。

現代社会において、ちょうどいいサイズの課題は概ね解決していて、課題はもはや作り出さなくてはならない希少なものになっています。

(このことは、山口周さんが著書「ニュータイプの時代」や「世界で最もイノベーティブな組織の作り方」で書かれておられます。これは超オススメの本です)

なので、今までの経験則の延長線上とは違う、新しい視点が必要になってきます。

その時に、生成AIは非常に頼れる相棒となってくれます。

AIのいいところは、「どれだけしつこく質問しても気にしないし疲れない」という鉄メンタル的側面です。(そもそもメンタルって概念がないんだけれど)

自分が思ったちょっとした疑問をぶつけて、それに対する問いをさらに磨いていくというプロセスを、生成AI相手に磨いていくわけです。

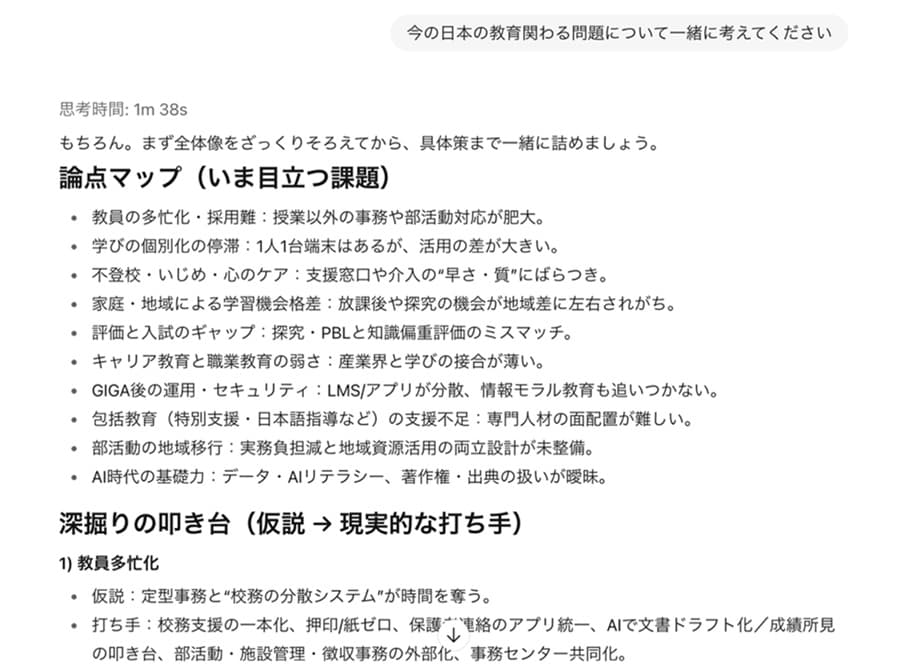

例えば、ChatGPT 5 Thinkingに「今の日本の教育に関わる問題について一緒に考えてください」と問いかけてみました。

このぼんやりとした問いに対し、1分38秒という時間をかけて、以下のようにまとめてくれました。

※ChatGPTとの会話 全文はこちら(ChatGPTのWebサイトへリンクします)

ヒントとなる情報がたくさん出てきました。

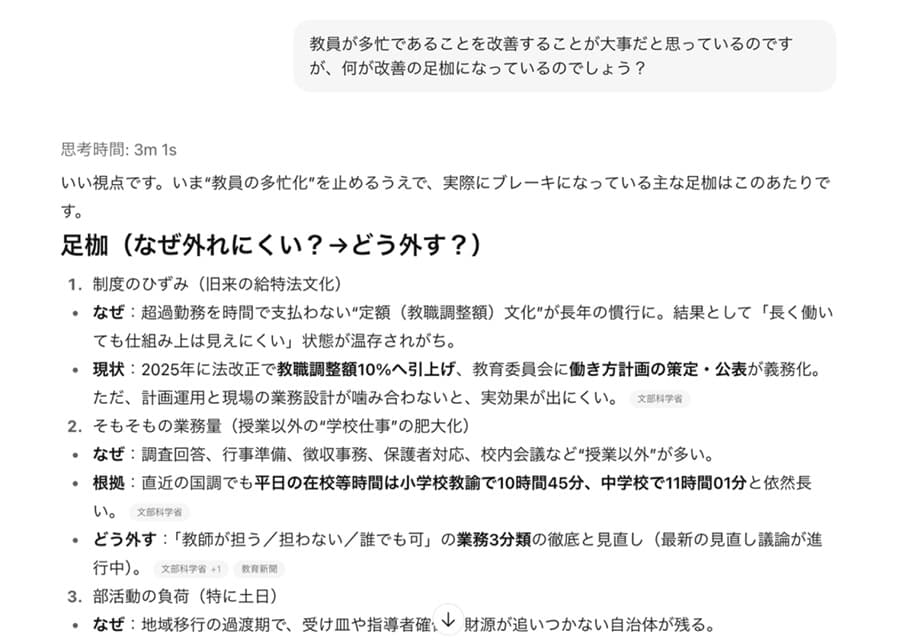

ここで、「教員が多忙であることを改善することが大事だと思っているのですが、何が改善の足枷になっているのでしょう?」という問いを投げてみました。

次は3分1秒かけて、答えを返してくれました。

※ChatGPTとの会話 全文はこちら(ChatGPTのWebサイトへリンクします)

出てくる情報には、ソースとなる資料などのリンクも貼られているので、そこからさらに理解を深めることもできます。

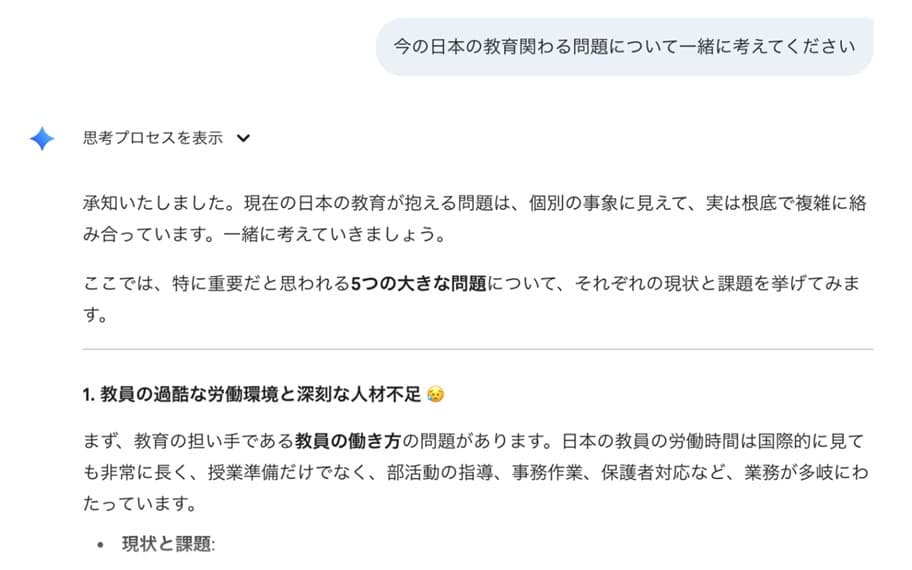

また、ChatGPT以外の生成AI・・・例えば、Geminiにも同じ問いを投げるのもいいでしょう。

※Geminiとの会話 全文はこちら(GeminiのWebサイトへリンクします)

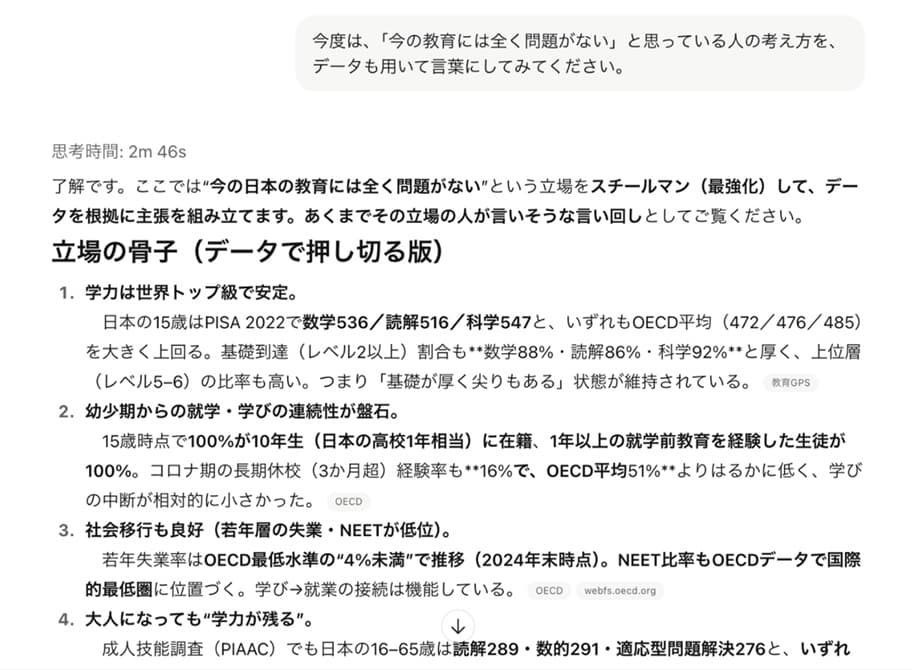

また、ちょっと変わったやり方として「自分とは真反対の意見をあえて言葉にしてもらう」というのも効果的です。

「今度は、「今の教育には全く問題がない」と思っている人の考え方を、データも用いて言葉にしてみてください。」という問いをぶつけてみました。

※ChatGPTとの会話 全文はこちら(ChatGPTのWebサイトへリンクします)

反対意見って、人から言われるとカチンときたりしますが、生成AIなら「まぁしゃーない」って思えたりしませんか?

また、本当にカチンときたら「その言い方は今後やめてほしい」って伝えると、素直に謝ってくれるのもありがたい(笑)

このようにして、自分の理解を深めるキャッチボールを行い、必要に応じて別の人にもこの結果を共有し、生成AIと一緒にチームになって行動していく・・・

これからの生成AI全盛時代において、生成AIは思考のパートナーとなっていきます。

ここで勘違いしてはいけないのは「答えを代わりに出してくれるようになる」という存在ではないという点です。

生成AIの回答は、必ずしも正解ではない、あるいは自分にとって最適解にはならないかも知れません。

全てを鵜呑みにするのではなく、あくまでも「大量のデータを短時間でまとめて人間にわかる状態にすることが得意」であるパートナーとして扱うことが重要です。

そして、人間の手元に残るものは「選択」・「意味付け」・「共感」です。

生成AIがいろいろ出してくれたものの中から選び、意味を考え、人々の共感を得られるように発信していく。

あるいは順序を逆にして、ある人に共感を覚え、その意味を考え、自分の行動を選択するために生成AIとともに考える。

生成AIは、あなたの思考を更なる高みへと押し上げるパートナーになってくれることでしょう。

あ、もちろんこの記事の内容も、生成AIとキャッチボールしながら考えました。

前回の記事を読み込ませ、「この記事の続編としてAIの話を書きたいと思います。 どんな内容にすればよいですか?」と問いかけ、いくつかのアイディアを出してもらったものを磨いたのちに書きました。

ほんと、相棒としては最高です!

▽最新情報をメールでお届け!メールマガジン(無料)にぜひご登録ください!

メルマガに登録して新着コラムを読む

[2025.9.30公開]