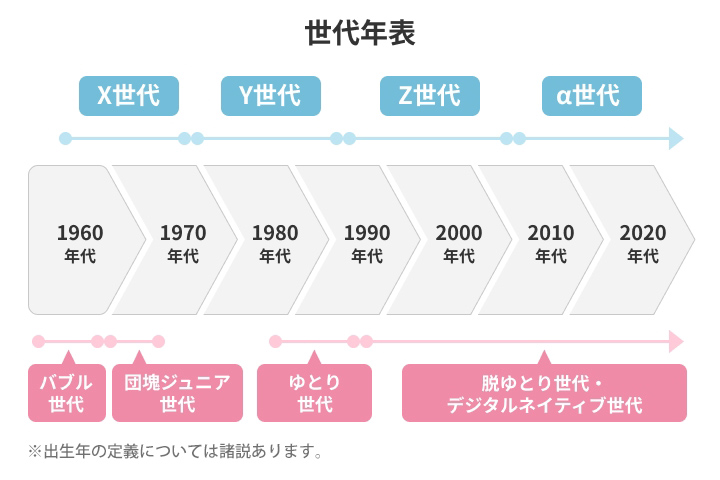

ここ10年、「新入社員が変わってきたな」と感じていませんか?2010年以降アクティブラーニングなど学習者中心の教育が伸長し、この15年学校教育は大きく変わりました。これから社会に出てくるα(アルファ)世代は、そんな新しい教育環境で育った世代です。就職活動時にもオフィス環境がとても重視されると言われるいま、彼らの力を引き出すオフィスとはどのようなものか――そのヒントを、最新の学習環境とその事例から探ってみましょう。

出所:野村総合研究所(NRI)「用語解説 Z世代」

出所:野村総合研究所(NRI)「用語解説 Z世代」

臨場感あふれるリアルな映像と音声で、生徒たちがまるで海外の相手と同じ空間にいるようなナチュラルなコミュニケーションを取ることが可能な教室

臨場感あふれるリアルな映像と音声で、生徒たちがまるで海外の相手と同じ空間にいるようなナチュラルなコミュニケーションを取ることが可能な教室 様々な国の児童生徒とグローバルな課題に関する意見交換をしたり、メタバース空間など先端技術を活用して交流したりする教室

様々な国の児童生徒とグローバルな課題に関する意見交換をしたり、メタバース空間など先端技術を活用して交流したりする教室

共創の場となる環境・環境創生型の建築」をコンセプトに誕生した新校舎「さつき」

共創の場となる環境・環境創生型の建築」をコンセプトに誕生した新校舎「さつき」

ラーニングコモンズには個人で集中するためのブースやグループでプレゼンテーションやイベントに活用できるステージなど、アクティビティに合わせて場所を選択できる。オフィスでいうところのABWが既にキャンパスに備えられている。

ラーニングコモンズには個人で集中するためのブースやグループでプレゼンテーションやイベントに活用できるステージなど、アクティビティに合わせて場所を選択できる。オフィスでいうところのABWが既にキャンパスに備えられている。 新3号館は「学生・教員が自由に学びあう場」。自主学習やグループディスカッション、アクティブラーニングの場として、自由に活用できる。

新3号館は「学生・教員が自由に学びあう場」。自主学習やグループディスカッション、アクティブラーニングの場として、自由に活用できる。[2025.9.30公開]